Introduction

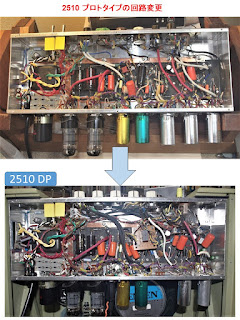

ギターアンプを製作するときに

「最も大切な作業」

それは

レイアウト設計です。

レイアウトと言うと

「物を並べるだけ、配置するだけ」

と思われるかもしれません。

しかし、

レイアウト設計をいい加減にした結果、

アンプに問題が起きた場合、後で取り返しがつきません。

どのような後付けの対策をやっても、

いい音で鳴らない危険性があります。

つまり、レイアウトが悪いと、音に影響します。

× 安物コンデンサーのチープな音、

× ハンダ付不良が原因のノイズ等

と同じぐらいもしくはそれ以上に「音に悪い影響」を及ぼします。

部品の問題であれば、

後から部品交換すれば解決できます。

イモハンダならばハンダをやり直せば済みます。

しかし、

レイアウトの失敗は

トランスや真空管ソケットを一旦全部取り外し、

シャーシーの穴あけからやり直す必要があります。

場合によっては、シャーシーの問題ではなくなり、

スピーカーとシャーシーの位置関係の問題となり、

キャビネットの作り直しが必要となることもあります。

電気部品は電磁波を発生させる側

であると同時に、

他が発生させた電磁波の影響を受ける側

でもあります。

電磁波は様々な悪さをします。

不快なノイズを発生させたり、

ギター信号を削って音質低下させたり、

不調とまでは言えないものの、

好ましくない音、色気のない音にしてしまいます。

その原因はレイアウトが悪いことによる

アンプ内での電磁波の干渉のことがあります。

実際に何をレイアウト設計するのかを見ていきましょう。

今回は

1. トランス同士の向きと距離

2. 真空管同士の向きと距離

3.回路部品の並べ方

について述べ

続いてレイアウト設計した実例を載せます。

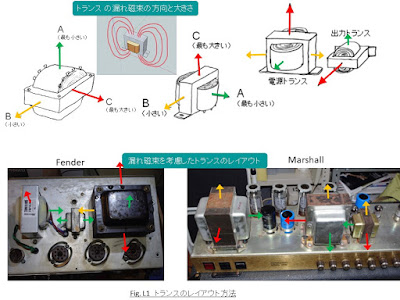

トランスの向きと隣のトランスとの距離

トランスは強力な電磁波を発生させます。

同時に他のトランスの電磁波の影響を受けやすい部品です。

シャーシーの上にしっかりと固定することに加え、

・どういう向きに載せるか、

・他のトランスとの距離をどのぐらいあけるか、

を考えてレイアウトする必要があります。

|

|

Fig1. トランスの向きと放射電磁波の強さの違い

|

Fig 1. の矢印の色の説明

赤色

矢印 = 放出される磁力線が最も大きい方向を表します

黄色

矢印 = 放出される磁力線が中くらいの方向を表します

緑色

矢印 = 放出される磁力線が最も小さい方向を表します

トランスのレイアウト設計で必要なことは以下の4点です。

(a) トランス同士はなるべく距離を離して設置する

しかし、あまり距離を稼げないときは以下を守る

(b) 出力トランスが電源トランスの影響を受けにくい向き

(c) 出力トランスがチョークトランスの影響を受けにくい向き

(d) チョークトランスが電源トランス に干渉されにくい向きにする

増幅された音を最終的にスピーカーに送りだす、出力トランスは

最も敏感で、干渉されやすいのです。

|

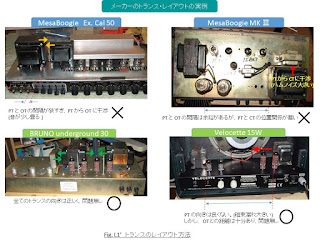

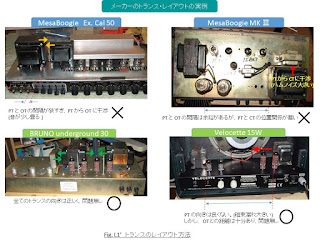

| Fig2 メーカーのレイアウト実例 |

上記のFig2. で色々なアンプメーカーのレイアウトとその良し悪しを

実例として挙げています。参考にしてください。

〇 Fig2. では2種類のアンプのトランスレイアウトが良好です。

この2つのアンプに共通しているのは、

比較的小さい出力であると同時にシンプルな回路で、

十分に余裕のある容量のシャーシーに収めていることです。

出力が小さいとトランスの大きさも小さくなり、

相互干渉しにくくなります。

× Fig2. で好ましくないレイアウトのサンプルとなったアンプは、

60W や100W の大きい出力を 15W用のプリンストンの小型キャビ

に詰め込んでいます。

トランスの容積は増え、大きくなり、トランスとトランスの間隔

を空けられずくっつきすぎとなり、

トランス間の電磁結合が起こりやすい。

加えてブースト機能やラインアウト機能満載の複雑な回路を、

余裕の無い小型シャーシーに詰め込んでいます。

回路部品間の電磁結合も起きやすくなります。

どこも壊れていないのにやたらとノイズが多い原因は

このレイアウトのまずさです。

いくつもの寄生発振対策を施し、配線のシールド化を行って

ようやく、なんとか使えるアンプになります。

( ギャンプスで過去に修理したものにはこの対策が入れてあります)

しかし、この対策も対処療法でしかありません。

固体によっては対策の効かない物も存在します。

上図のアンプ以外では、

20W 以上の出力のコンボアンプのシャーシーの大きさと

部品のレイアウトとは Fender が優秀で良く考えて設計されています。

トランスのレイアウトは〇です。

Marshall について

トランスの配置は問題なくレイアウトは〇です。

でもやたらとノイズが大きい個体があるのは、回路の問題です。

グラウンド配線のまずさが主な原因です。

真空管のレイアウト

真空管と隣の真空管とは向きと距離に気を付ける必要があります。

真空管のレイアウトで気を付けるのは熱干渉です。

ヒーターでわざわざ発熱させて機能を発揮する真空管は、自身の発熱には強い。しかし、さらに隣の真空管の熱が加わると熱しすぎとなり、壊れやすくなります。

そのため特にパワー管は2本並べたときには距離に制限があります。

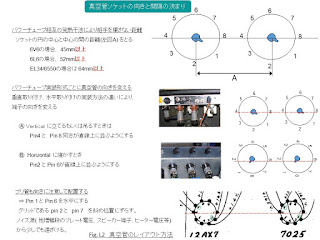

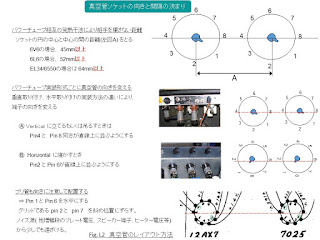

下図のように

6V6 で 45mm以上、6L6 で52mm 以上、EL34 で 64mm以上離して

設置する必要があります。

また真空管の向きにも基準があります。

Fender や Marshall のように垂直に立てたり、吊るす場合は、

Pin 4 と Pin 8 が隣同士で水平になるようにします。

隣同士が熱干渉しにくい位置関係にします。

VOX の Bass amp や MesaBoogie のラック式パワーアンプのように

横向き(地面と水平)に使う場合は Pin2 と Pin6 が隣同士で水平になる

ように設置します。横向きにする場合は、重力の力でたわみが生じ

いわゆる「熱だれ」で音質低下したり、内部ショートしたり

しやすくなります。内部の金属機構が下にたわまない向き

に設置するための向きです。

12AX7 や 12AT7 などのプリ管の向きについて。

こちらはパワー管ほど神経質にならなくても不具合は

出にくいものの、一応基準は存在します。

Pin 2 と Pin6が直線上に並ぶようにします。

この向きにする目的は熱干渉ではなく、電磁的な信号の結合、

つまり、寄生発振をさせないための位置関係です。

|

| 真空管のレイアウト規定 |

抵抗やフィルムコンデンサーのレイアウト

抵抗やフィルムコンデンサーなどの回路素子の並べ方も

よく考えて工夫して部品配置することで、

ノイズや発振の少ない回路にすることができます。

下図にその基本の配置方法を示します。

図中、抵抗で書いてある「置き方の基本」は

フィルムコンデンサーでも同じに当てはまります。

基本は片方の部品からもう片方の部品に信号の飛び火がしない

ようにレイアウトすること。信号が空中で電磁的に結合しない

ようにして、寄生発振を防ぐことです。

余裕のある広い面積にバラバラと部品が置けるのであれば、

それに越したことはないです。しかし、回路の置き場所は

さまざまな制約を受けることがあります。

回路部品のレイアウトもブラックフェース期の Fender が実に

良い手本になります。

元々ラジオ技術者であったレオ・フェンダーが在籍したいた

頃の Fender の作っていたアンプのレイアウト設計はていねい

であり、理にかなっていたということです。

Fender は Reverb や Tremolo という機能があり、

回路的には Bruno や Velocetteよりも複雑で回路部品点数が多い

ものの回路部品のレイアウトは整然としていて問題はありません。

トランスと真空管のレイアウトも狭い空間を上手に利用して正しい位置に置かれています。

注意すべきは配線材の取り回しはブラックフェース期までが良好で、

シルバーフェース以降の機種はオーバーホールして全ての配線材を

交換してはじめて使い物になるサウンドが得られるという事実です。

同じFender とはいえブースト回路やライン・アウト端子が追加されたモデルは

部品レイアウトに問題があります。何らかの工夫を施してやらないと

ノイズの問題や発振の問題が出やすくなります。

プリント基板配線を使った現行 Fender のモデルはレイアウトの観点からは問題ありません。

出音に迫力が感じられなかったり、高域のピークが耳に痛く感じるのは

以下の理由によります。

1. 抵抗・コンデンサー等の回路部品の質

2. トランスそのものの質

3. 配線材の質

4. プリント基板の音響特性

|

| 回路部品の並べ方 |

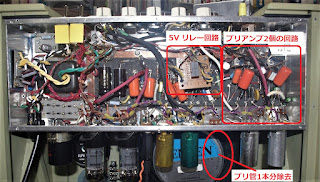

実際のレイアウト設計

上記に述べたレイアウト設計の基本を守り、アンプを製作します。

まずは、どの程度の出力、どの程度の規模の回路構成かを決めます。

今回の例は

・出力60W

・Fender Bassman 50 規模のベースアンプ

・チャンネルはベースチャンネルひとつだけ

次に特別な要求事項を盛り込みます

・スピーカーはセパレートとしてヘッド部を製作する

・なるべく小型にして持ち運びや置き場所をとらないこと

・オーディオアンプ向けの小型シャーシーを流用する

・そのためFender のレイアウトの流用はできない、

当アンプ独自のユニークなレイアウトにする

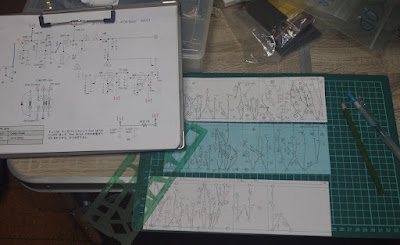

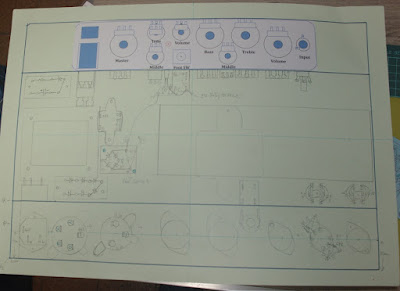

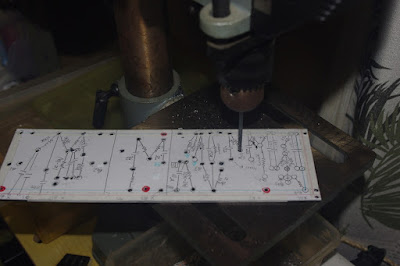

選定したシャーシーの寸法を元にレイアウト図を設計します。

a) トランスのレイアウトを決めるシャーシー上部レイアウト図

b) 回路部品を載せる回路ボードのレイアウト図

この2つのレイアウト図は実際に使うトランスや回路部品の実寸

で作図し、部品間で干渉しないか、取り付けに無理はないか、

レイアウト上に問題が無いかを検証します。

実はこの机上検証にかなりの時間がかかります。

過去の経験に基づき、問題の置きやすい部品・距離・向きを

何度も検証します。

問題があればレイアウト図を作図し直します。

スペースが小さすぎる場合には、シャーシーの選定から

やり直し、問題がなくなるまで試行錯誤してやり直します。

|

| レイアウト設計 |

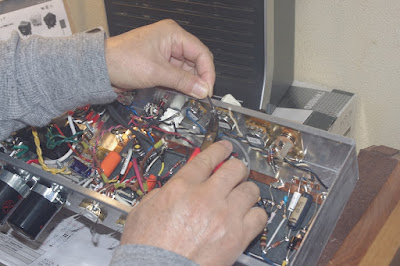

レイアウト設計が完了してはじめてシャーシー穴開けをし、

部品を取り付けていきます。

レイアウト設計時に手を抜くと取り付け時に部品同士が干渉して

取り付けられなかったり、取り付けても操作できなかったりと、

思いもかけない問題にぶちあたります。

|

| 部品の実装 |

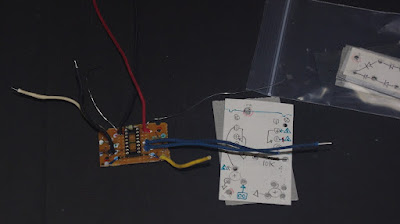

部品をあらかた付け終わると、次に

回路ボードのレイアウト図に基づいて配線をします。

真空管ソケットから回路ボードまでの配線材の長さやポットから

回路ボードまでの配線の長さも、長すぎると発振したりノイズを

拾ったりしてしまいます。回路ボード設計時点でそれも考慮した

レイアウトに設計にしておくことがとても重要です。

|

| 回路ボード上の電気部品のレイアウト設計 |

以上の観点から、レイアウト設計をしてアンプ製作をすると、

かなり窮屈なシャーシーを使っていたとしても発振の無い、

ノイズの少ない良質な音のアンプに仕上げる事が可能となります。

|

| トランスのレイアウトと部品のレイアウト |

スピーカーとシャーシーの相対位置関係

今回はスピーカーとアンプ部の位置関係は解説していません。

しかし、

スピーカーとアンプ部が一つのキャビネットに同居する

コンボタイプのアンプでは、

スピーカー、特にスピーカー端子とアンプとの距離・

位置がアンプのサウンドに大きく影響します。

正常だと信じていても、

音が濁っていたり、変な振動音が混ざっている場合があります。

スピーカーのボイスコイルとアンプのトランスとの間に

電磁干渉が起こっている場合、

音が濁ったり、振動音が出たりします。

「どうすれば防げるのか」については、

当ブログもしくはギャンプスのウェブサイトに掲載した

アンプのオーバーホールの記事に既に掲載してあります。

ご参考までに。