Fender Super Champ のオーバーホールを行いました。

届いたアンプの状態を一言で表すと「ノイズの山」

× 電源を入れしばらくすると必ず「ジーッ」と大きなノイズ

× 少しでも外部からの振動が加わると衝撃ノイズが「バリバリッ」

当ブログの以前の記事をお読みになったお客さまのご要望で、

オーバーホールに加え、

「6C10 の真空管を 12AX7 に置き換える」MOD も同時適用しました。

|

| Fender Super Champ フロントビュー |

|

| 6C10 真空管を止めて 12AX7に変更 |

|

| パーツをグレードアップし、サウンド向上 |

Super Champ の 6C10を 12AX7 に置き換える MODを

お客さまのアンプに実施するのは、今回でおしまい。

在庫の中古 Super Champ の販売が終了したら、

実施しません。実質、このフログのアンプが最後です。

MOD するには、既存の 6C10 真空管のソケット穴を埋め、

12AX7 用 ソケット穴を 2個設ける必要があります。

穴あけはシャーシーパンチというツールで鉄を押し切りします。

かなりの握力が必要で、高齢の身にはきつく、手の骨の痛みが

一週間は続くようになりました。

今より少し若かった頃には楽々行えていた作業。

自問自答してみると、

「やってられない」から「やりたくないと」いう結論になりました。

( 鉄では無く、アルミのシャーシーなら、穴あけはもっと楽ですよ )

今後ギャンプスではお受けしない作業。

ならば、

自分で作業なさりたいという人がおられるかも

しれませんね。そういうお方のため、なるべく詳しい資料を

掲載することにしました。

質問しなくても理解できるし、作業の自信があるというお方は、

ご参考になさってください。

但し、

異なるサイト、他のブログ、ツイッター、インスタグラム等への

無断掲載、転写、転載は固くお断りします。

以上、

よろしくお願いします。

では解説スタート

受け入れ検査の結果

× 過去に一度もアルミ電解コンデンサー交換がされていません。

⇒ ノイズ問題が起こって当然です、オーバーホール必要

× パワーチューブは過去に交換されています。しかし、

⇒ 不揃いな見た目の2本が使われている

マッチドペアの新品に交換必要かも、これは後で判断

△ スピーカー端子のプラスとマイナスが逆に繋がれています。

⇒ おそらく過去に、よく理解してない誰かが、入れ替えた ?

正しく繋ぎなおす。 スピーカーケーブルも作り直すかな ?

|

| T1. T2. Receiving Inspection |

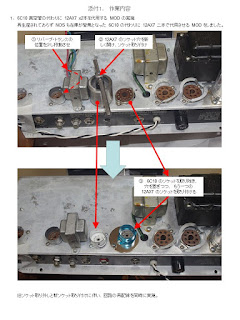

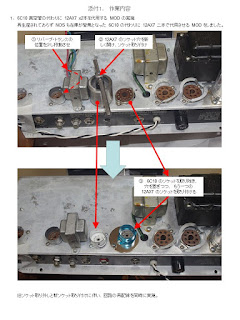

1. 6C10 真空管の代わりに二本の 12AX7を代用する

6C10 用のソケットを取り去り、12AX7 用のソケット穴を2ヶ所作り

ソケットを付け、ソケットと回路の配線を実施します。

作業を言葉にするといとも簡単、上記の 2行で済みます。

その MOD が必要な理由は、、、

a) 6C10 真空管はどこのメーカーも再生産していない、

b) 6C10 の NOS も今では在庫切れで購入不可能

万一 6C10 が故障したら、他が故障していなくとも、

Super Champの使用継続が困難となる。

6C10 の代わりに12AX7 にしておけば、

いつまでもSuperChamp を使い続けることができるのです。

|

| 1. Modifocation of installing two 12AX7 instead of 6C10 tube |

6C10 と 12AX7 の違い

6C10 は 中に

3個 の増幅素子を持っています。

またピンの数は

12ピン です。

12AX7 はガラス管の中に

2個 の増幅素子を持っています。

ピンの数は

9ピン です。

増幅素子の特性、増幅する度合やミューは

12AX7 と 6C10 では全く同じです。つまり、

6C10 を 12AX7 に置き換えても 6C10 の音質と同じ。

一般的なプリ管の増幅素子は 3極管です。

増幅素子ひとつにつき3端子 ( プレート、グリッド、カソード)です。

それに加えてヒーター用の端子が 2つもしくは 3つで構成されます。

6C10の 12ピンのうち

9本は増幅素子 x 3 個分の端子

2本はヒーター

1本は空き端子

12AX7 の9ピンのうち

6本は増幅素子 x 2 個分の端子

3本はヒーター

6C10 と 12AX7 とで端子配列は異なっています。

(下図参照)

この端子の整合性を頭の中で合わせて、回路部品と配線します。

12AX7 を2本使用すると、本来は3つで十分な増幅素子が4つあり、

ひとつ余ります。余った素子の端子は

a) 何もつながない

b) もしくは発振防止のため3本ともにグラウンドに落とす

のどちらにしても結構です。

ギャンプスはグラウンドに落とし発振予防。

最後にヒーターで消費する電流量についての解説です。

6C10 のヒーターで消費される電流は

0.6A ( 600mA )

12AX7 のヒーター消費電流は

0.3A ( 300mA)

都合の良いことに6C10一本の代わりに 12AX7を2本使っても

ヒーター消費電流は

0.6A( 600mA) で変化はなく、

トランスの負担は増えず全く問題はありません。

つまり電源トランスの交換は不要ということです。

この事実に反した記述がネットに転がっています。

注意してください。

参照: 6C10 と 12AX7 のスペックの一部切り取り。下図

|

| 6C10 Specification |

|

| 12AX7 specification |

オーバーホールの方針

6C10 用ソケットを取り外し、12AX7 用のソケット2個を取り付けたら

オーバーホールを行います。

以下の3つの方針に基づいてオーバーホールをし、

回路を健全に戻し、故障の連鎖を断ち切ります。

a) 既に劣化した部品と高電圧により劣化しやすい部品の交換

b) 全てのハンダ付部は再ハンダを実施し、ハンダクラックを根絶

c) 配線材の絶縁強化を行い、劣化による漏電を防止

2. フェーズインバーターのオーバーホール

カーボン・コンポジット抵抗x 9

フィルムコンデンサー x4

アルミ電解コンデンサー x3

配線材 x3

交換しない部品の接点も含め全ての接点の再ハンダ

( 下図 JPEG 参照 )

3. バイアス回路のオーバーホール

カーボン・コンポジット抵抗x 5

アルミ電解コンデンサー x1

交換しない部品のも含め全ての接点の再ハンダ

( 下図 JPEG 参照 )

|

| 2. Phase Inverter circuit 3.Bias Circuit |

4. Filter cap の交換

電源を担うフィルターキャップ( Filter capacitor) はボックス型の

アルミ電解コンデンサー Mallory 製が使われています。

幸いなことに、CE Manufacturing という会社が当時の Mallory と

同じ製造工程で同じコンデンサーを作ってくれています。

つまり寿命の長持ちする新品のコンデンサーに交換しつつ

音質を損ねることなく、ノイズ低減し、音圧を大きくし、

信頼性も向上できるということです。

このコンデンサーは少し高価(約7,000円)です。

加えて、

コテ先の大きい、温度調節可能な特別なハンダゴテを使い、

時間と手間が必要となる作業が必要です。

交換できない楽器店や、交換をためらう修理店があるようです。

私が過去に修理担当した固体はいづれも、

オリジナルコンデンサーが交換されておらず、

寿命が過ぎ、音圧が弱く、ノイズの多い、固体ばかりでした。

あとコンデンサーにハンダ付けされているデカップリング抵抗も

必ず交換します。オリジナルはカーボンコンポジットの1W 耐圧。

このカーボンコンポジット抵抗を

電源回路に使うことには、あまり意味はありません。

高電圧回路に使われていることによる発熱で劣化が進行します。

そのため、金属皮膜抵抗やセラミックコンポジション抵抗に

交換すると寿命が稼げると同時にノイズ発生を抑えられます。

|

| フィルターキャップの交換 |

5. 電源コードの交換

電気安全の観点から交換します。

6.1 リバーブ回路のオーバーホール

カーボン・コンポジット抵抗x 1

交換しない部品のも含め全ての接点の再ハンダ

リバーブトランス配線、真空管ソケット配線は

経年による熱ストレスでハンダ内部クラックが

起きやすく、入念にハンダ付けします。

|

| 5.電源コード交換 6.1リバーブ回路 |

6.2 Lead ドライブ回路

Super Champ の Lead Drive 信号は、

リバーブ・スプリングを揺らすための

リバーブ・トランスへの入力信号を、

プリアンプに戻して使います。

このアイデアは Boost 付きのシルバーフェースのプリンストンや

デラックスリバーブと同じ発想です。

電気ストレスにより劣化しやすい抵抗とコンデンサーを交換します。

抵抗 x1

フィルムコンデンサー x1

7.1 プリアンプの増幅回路のオーバーホール

カーボン・コンポジット抵抗 x5

アルミ電解コンデンサー x3

すこし大きめのアルミ電解コンデンサーはプリアンプの電源用の

フィルターキャップで、 4.7μF 450V 耐圧です。

この耐圧を450V より大きいものに交換することは問題ありません。

高い耐圧のアルミ電解コンデンサーを使うと壊れにくくなります。

しかし、値の4.7μF は必ずその値を守ってください。

フィルターキャップの値を大きくするとギター信号のダイナミクス、

迫力や色気が損なわれていきます。

実験して音の違いを比べてみることをお勧めします。

一方で

4.7μF で耐圧 450V のアルミ電解コンデンサーは市販で入手困難です。

そこでギャンプスは SOLEN のフィルムコンデンサー4.7μF 耐圧600V

を使っています。 音質は損なわず、信頼性向上します。

フィルムコンデンサーは容量が大きくなると容積が大きくなります。

アルミ電解コンデンサーが重宝されて使われるのは、小型の容積で

大容量のコンデンサーを作れるからです。

下の写真で 4.7μFの SOLEN フィルムコンデンサーの容積がとても

大きいことがわかると思います。

4.7μF という容量だからこそ、フィルムコンデンサーで代用できる

ギリギリのサイズということもできます。

フィルターキャップの全てをアルミ電解でなくフィルムに置き換え

ることができたら、音質は損なわずにアンプの信頼性を上げること

ができます。しかし、コンデンサーの大きさがバカでかくなり、

シャーシーに納まらなくなります。

そのため、いまだにアルミ電解が使われ続けているのです。

|

| 6.2 Lead Drive 7.1 Preamplifier |

7.2 プリアンプのトーンスタック

トーンスタックとは、Treble, Bass, Middle, Volume の各つまみで

調節可能な信号を作る回路のことです。

Treble, Bass, Middle 用に各々フィルムコンデンサーが対応します。

8. 確認テスト

ここまでの作業で

◎ バリバリという不快なノイズは無くなりました

◎ ハムノイズも大幅に低減し、演奏しないときは静かになりました。

しかし、まだ問題が2つ見つかりました。作業を続けます。

|

| Tone Stack のオーバーホールと確認テスト |

9. パワー管のソケット交換

試奏テスト時に少し強めに弦をはじくと、音が揺れる。

トレモロほど揺れないものの、音がふらつくような感じです。

アンプ内部を総点検すると、パワー管のソケットピンのひとつ、

3番ピンが折れかかり、わずかな振動でフワフワ動いていました。

ソケットを交換し、音の揺れは無くなりました。

|

| 9.チューブソケット交換 |

10. パワーチューブの新品への交換

さらに試奏テストを続けると、高域の歪みの多さが気になります。

倍音が多いとも言えるものの、明らかに高域が歪みすぎです。

ディストーションやオーバードライブを常に使っていると、こうした

音の濁りに気づけないのかもしれません。

これで良しとしていたのかもしれません。

Fender アンプの持つ倍音豊かな本来のクリーン音は迫力があり、

クリーンなのに色気のある音のことを言います。

アンプに悪いところはないはずです。

唯一あるのはパワーチューブ 6V6GT が左右不揃いのものが刺さって

いるということだけ。

そこで現状の真空管のままバイアス計測してみました。

理想値 30mA のところ、片方が 35mA、もう片方が20mA です。

なんと左右で 15mA も電流値が異なる不揃いな特性でした。

新品の Electroharmonics の6V6GT を入れて計測すると

左右共に 30mA ぴったりとななります。

試奏してみるとチープな高域歪みは消え、暖かく迫力があり、

中域の色気を感じるサウンドが蘇りました。

|

| 10. パワーチューブの交換 |

ようやく完成しました。

音のよくなったアンプと共に交換したパーツを

オウナー様にお返ししました。

|

| 11.アンプ以外の返送品 |

ギャンプスは過去に多くの Fender アンプのオーバーホールをしました。

最終試奏のときに素晴らしい出音が得られたときの喜びが原動力です。

#SuperChamp #6C10 #6C10Tube #アンプ修理