ここから、アンプ回路のオーバーホールを行なっていきます。( 10月24日~12月06日までの記述)

【電源回路のオーバーホール】

まずは、電源回路から。

アンプはその名のとおり、Amplifier = 増幅器です。エレキギターで発生させた微弱な電気信号を大きく増大させ、最終的にはスピーカーを鳴らします。この増幅を担当するのが真空管です。パワーアンプにはパワーチューブ( 電力増幅管) が使われ、プリアンプにはプリチューブ( 電圧増幅管 ) が使われています。このパワーチューブやプリチューブが増幅を行なうのに必要なエネルギーを供給するのが電源回路の役目です。家にたとえると電気回路の土台や支柱のように最も重要な部分です。この電源回路の動作が不安定であると不快なノイズや音質低下などのあらやる種類の不具合を引き起こし、真空管や真空管につながっている抵抗、フィルムコンデンサーなどの回路部品の劣化を早めます。電源回路は高い電圧を相手にします。このアンプですと、交流で350V、直流に変換後は500V の電圧を相手にします。そのうえ、回路での発熱量も多く、長年使われていくうちに部品は疲労し劣化しています。電源回路の疲労した部品を新しくし、正しく仕上げ、安定した電源を真空管に送ってやることが、オーバーホールの第一の使命です。電源回路をおろそかにしたオーバーホールは後日、早い段階に故障を誘発します。信号回路に音質の良い高価なコンデンサーや抵抗を使用しても、電源回路が不安定であれば、ノイズや音圧の低下に悩まされ、良い音質は得られません。

電源回路は PT ( 電源トランス ) に直接繋がっています。PT (電源トランス) はコンセントの交流100Vの電圧を昇圧して 交流350Vを作り出したり、降圧して交流70Vや交流6.3V をつくり出したりします。PT の 350V の交流をもらって整流し、直流電圧を作り出すのが整流回路です。アンプの機種により、整流素子として整流管というタイプの真空管を使うものもあれば、 Twin reverb のように整流素子にダイオード を使うものもあります。

整流素子だけでは完全な直流は作れず、整流素子に必ず平滑素子をつないで電圧のデコボコを平坦にする必要があります。この平滑素子として働くのがフィルターキャップです。フィルターキャップにはほぼ100% の確率でアルミ電解コンデンサーが使われます。いまだにアルミ電解コンデンサーが主流です。

フィルターキャップは電圧のデコボコを平坦にすると同時に燃料タンクのような働きをします。

真空管に送るエネルギーを貯めてから真空管に送り出します。

下の写真がフィルターキャップ ( アルミ電解コンデンサー群です)

|

| フィルターキャップ |

((読者の方からのご指摘があり、訂正いたします。))

銀色のマロリーの製造年は

2001年もしくは2001年です。

正しくは 1978年と 1979年です。

このアンプの製造年は82年ごろです。今から14年ほど前に一度アルミ電解コンデンサーが交換されています。

|

| Electrolytic Capacitor's made year |

最もストレスのかかるパワーチューブのエネルギー源となるコンデンサー(1978年製造)は内部の溶液が噴出し、固まっています。

つまり 14年は持たなかったということです。一般的な寿命についてはアルミ電解コンデンサーを製造しているメーカーのウェブサイトを参考にしてください。

使用される環境の温度と密接な関係があります。高い温度で使うと早く寿命を迎えます。

|

| 内部の溶液が噴出した後に固まったコンデンサー |

順に取り外していくともう一個、溶液漏れしたコンデンサーが見つかりました。

この溶液漏れしたコンデンサーは使い物になりません。

まだ溶液漏れしていなイコンデンサーもいつ壊れるかわからない状態です。

|

| 溶液漏れの見つかった他のコンデンサー |

古いコンデンサーを全て外します。

外した後の黒い回路ボードは腐食性の溶液の塊が残らないように一旦クリーニングします。

|

| 古いコンデンサーを全て外した Cap Board |

新しいコンデンサーを取り付けました。

下の写真の右から

a) メインのフィルターキャップ(黒色) F&T 製 220μ-300V を 2個直列つなぎです。

コンデンサーは直列つなぎにすると容量は足し算ではなく割り算となり、110μF となり、耐圧は足し算となり、600V 耐圧になります。

b) SG (Secondary Grid) 電源となるキャップ( 青色) Sprague ATOM 製 20μ-500V

c) Vibrato 回路の 電源となるキャップ( 青色) Sprague ATOM 製 20μ-500V

d) Pre amp 電源となるキャップ( 青色) Sprague ATOM 製 20μ-500V

e) バイアス回路の電源となる(濃い緑色) Sprague ATOM 製 100μF-100V の2個並列使いです。

|

| 新しいコンデンサーに換えたところ |

ヴィブラート電源とフェーズインバーター電源をつなぐ抵抗がひとつ、フェーズインバーター電源とプリアンプ電源をつなぐ抵抗がひとつあります。この抵抗をデカップリング抵抗と呼びます。

この抵抗には常に大き目の電流が流れていて、劣化しやすい抵抗です。オーバーホールでは必ずこの抵抗も同時交換する必要があります。

しかもこのアンプには間違った耐圧の抵抗が付いていました。

下の写真の右側の 1kΩ抵抗は耐圧 1W の必要があります。しかし、1/2W 抵抗が付けられています。恐らく過去にコンデンサーを交換したときに誤って耐圧の小さい抵抗が付けられていたものと推測します。

|

| デカップリング抵抗 |

デカップリング抵抗にはセラミック・コンポジット抵抗( グリーン)を使ってオーバーホールします。

|

| セラミック・コンポジット抵抗 |

フィルターキャップにはお弁当箱のようなフタがかぶさっています。このフタにも腐食性のコンデンサーの溶液が飛び散っているため、クリーニングし、錆び取りをし、防錆処理をしてから被せます。

|

| Cap pan |

フィルターキャップに繋がっておりつつ大切な働きをする抵抗があります。これらを交換しました。

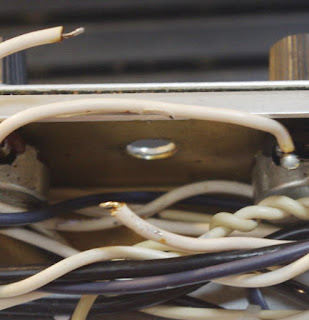

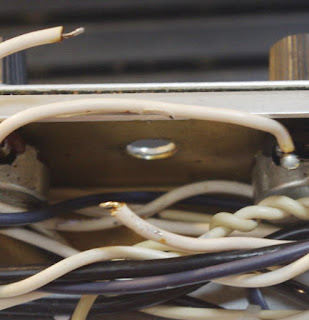

下の写真の左端、PT 電源トランスの左側にトランス配線の下に隠れています。

|

| PT まわりの配線 |

配線の下に写真のように1W 耐圧 100KΩのカーボン・コンポジット抵抗2つとセメント抵抗が現れます。セメント抵抗はアンプの電圧とグラウンドをつなぎます。この抵抗が劣化すると電源電圧が不安定となるため、古くなっている抵抗は新しくします。

また、1W 耐圧の 100KΩ抵抗 2本は直列に繋がっているアルミ電解コンデンサー2個に均等に電圧をかけるための抵抗です。電圧平衡抵抗とも呼ばれ、抵抗値はなるべく精度の高い抵抗が必要です。この抵抗の値が不揃いになるとアルミ電解コンデンサーを壊します。

|

| セメント抵抗と電圧平衡抵抗x2 |

電圧平衡抵抗には「精度が高く」しかも「対衝撃電圧に強い」KOA 製のセラミック抵抗を使用します。 抵抗値は99.9KΩのものを選別して使いました。

|

| 抵抗値測定 |

セメント抵抗と電圧平衡抵抗を交換しました。

|

| 新しくしたセメント抵抗と電圧平衡抵抗 |

次が整流回路のオーバーホールです。

主電源の整流回路 は 4本のダイオードと4個のセラミックコンデンサーで構成されます。

バイアス電源の整流回路は 1本のダイオードと 1個の抵抗です。

主電源とヴィブラート電源をつなぐデカップリング抵抗はセメント抵抗を使っています。

|

| 整流回路 |

はじめに主電源の古いダイオードとコンデンサーを取り除きます。

新しいダイオードを取り付けていきます。

|

| 古いダイオードを取り除き新しいダイオード取りつけ |

ダイオード4個とセラミックコンデンサー4個を取り付けました。

それが済んだら残りのバイアス回路とデカップリング抵抗です。

|

| 主電源の整流回路修復 |

バイアス回路のダイオードと抵抗を交換し、最後にデカップリング抵抗 を交換して完了です。

右側のダイオード 1本と 1W 抵抗の部分がバイアス回路の電源で、一番右端のの白いセメント抵抗がデカップリング抵抗です。

|

| 整流回路部のオーバーホール済み |

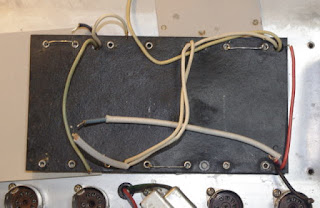

【パワーチューブソケットの抵抗の交換】

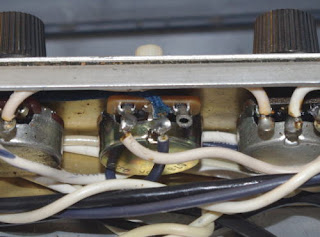

Fender のシルバーフェースの特徴としてパワーチューブのソケットの足に抵抗が2本ずつ配線されています。

太目の1W 470Ω抵抗は SG Stopping 抵抗と呼ばれ真空管の 4番ピンのセカンダリーグリッドと SG 用フィルターキャップ電源からの線と繋がって言います。空き端子である6番ピンをラグ端子がわりにして使っています。その働きはSG電源からの電流が過渡的に大きくなるのを防いでパワーチューブの稼働を安定化させるためのものです。劣化して抵抗値が大きくなると音圧が下がり、抵抗値が小さくなってしまうとパワーチューブの疲労を早めます。

細めの 1/2W 1500Ωは Grid stopping と呼ばれ真空管の5番ピンとフェーズシフターからの出力である.1μのカップリングコンデンサーとを配線でつないでいます。このとき 6L6 や 6V6 では空き端子である 1番ピンをラグ端子代わりにして配線しています。その働きは発振防止です。フェーズインバーターからくる信号が 1500Ω抵抗を通過する時に可聴領域よりも高い周波数の信号を削ってやって発振するのを防いでいます。もしも劣化して抵抗値が高くなりすぎると音が曇り、抵抗値が低くなりすぎたり短絡すると発振がおきます。ゴーストノートが出たり、極端に出力低下しているのに真空管は真っ赤だったりと発振が起きると良いことはひとつもありません。

( 注: EL34 真空管は1番ピンは空き端子ではなく、グラウンド接続が必要。そのため何もMOD をせずに Fender アンプに EL34 は挿せない理由のひとつです )

|

| パワーチューブソケットの抵抗 |

SG Stopping には Ohmite の1W セラミック抵抗が過去の経験で最適です。この部分は抵抗の信頼性の高さと耐衝撃電圧特性、つまりパルス電圧がかかっても壊れにくい特性を持つ抵抗が向いています。

grid stopping には私はカーボンコンポジットを使います。この部分にかかる直流電圧は低く、信頼性に問題が起きないことと、ギター信号に直列に入るため、音質特性の優れているカーボンコンポジットが合うと思っていいます。

|

| 新しい抵抗を取りつけ |

【フェーズインバーター回路のオーバーホール】

フェーズインバーターといったり別名フェーズシフターと呼ばれたり、ときにはパワーアンプドライバーとも呼ばれます。この回路はパワーアンプに信号を送り出す回路です。この部分の部品の劣化があるか無いかや部品性能良し悪しでアンプ全体の音圧・音量が決まってしまいます。カップリングコンデンサー x4個と抵抗 x11本を最適な部品に交換しました。

|

| フェーズインバーター回路 |

|

| フェーズインバーター回路、オーバーホール後 |

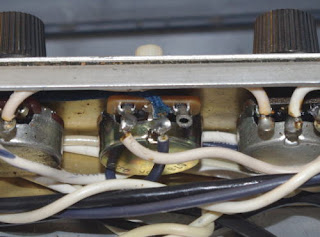

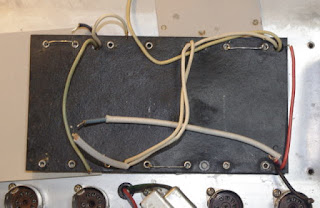

【リバーブミキサー回路とトレモロ回路の設計問題の Fix 】

リバーブミキサーとトレモロは V4 と V5の 12AX7 が担当します。この真空管のカソード抵抗とバイパスキャップは部品を載せる回路ボードにはのっかっておらず、真空管のソケットにつながり、グラウンド接続はアンプのリア側のジャック端子のグラウンドにつながれています。

本来は他のプリ真空管( V1, V2, V3, V6 )のグラウンドと同じようにアンプのフロント部へグラウンドを落とすのが理想です。

なぜこのような変則接続になっているのかというと、アンプの設計としてマスターボリュームを追加したことに原因があります。マスターボリュームの抵抗部品とコンデンサー部品を回路ボードに載せた結果、回路ボードに部品を載せる隙間がなくなり、その結果として2組のカソード部品を回路ボードに載せず真空管のソケットから直接近場のグラウンドに落とすという設計変更をCBS fender がしたのです。新しく回路ボードを作り直すのが面倒だったのではないかと推測します。多点接地という考えでは理論上シャーシーの金属を大きなグラウンドだと考え、シャーシーのどの場所も同じゼロボルトなのだからグラウンドはどこに落としても同じであるという論理です。理論上はそうなんですが、実際すなはち技術的には本来の場所から離れたところにグラウンドを落とすと、その距離が遠いほどグラウンド電流の迷走という状態が発生し、広いシャーシーを通って音来のグラウンドのポジションに到達する間にノイズを拾う可能性が大きくなります。

新しくラグ端子を設置し、その上に2組のカソード部品を組み込み、グラウンド接続を本来のシャーシーのフロント側にしました。これでグラウンド電流の迷走が少しでも減り、ノイズを少しだけ減らすことができます。

|

| 真空管ソケットからカソード部品をつなぎグラウンドをシャーシーのリアに接続している |

|

| ラグ端子の2組のカソード部品を実装し、グラウンド接続をフロントに変更 |

【ビブラート回路とマスターボリューム回路のオーバーホール】

回路ボードに戻り、ビブラート回路とマスターボリューム回路のオーバーホールをしました。

|

| Vibrato 回路と Master Volume 回路 |

|

| 部品交換後のビブラート回路とマスターボリューム回路 |

【V2 真空管ソケットの交換】

V2 真空管は写真のように白濁していました。

|

| 白濁した V2 の 12AX7 |

V2 のソケットをよくよく観察してみると下の写真の右のソケットだけが光に反射してギラついています。左側のソケットは V1 のソケットです。V1 と比べると明らかに異なります。

理由は接点復活材です。

|

| V2 ソケット 接点復活剤が固まっている |

おそらく

① 回路部品の劣化でVibrato チャネルの音質が低下した。

しかし、回路部品の交換はしなかった。

② その代わりに接点復活剤を噴射してその場をしのいだ

③ 接点復活剤が真空管のソケットの絶縁を低下させた。

④ 真空管のピンの間で放電もしくは漏電が起き、真空管の内部の温度が上がり白濁し、真空管が壊れた

ということだと推測します。

|

| 新しいソケットに交換--右側 |

新しいソケットを V2 ポジションに取りつけました。

|

| ソケットを表からみたところ、左 V1, 右V2 |

【フットスイッチ・ジャックの分解洗浄】

フットスイッチの RCA ジャックに付いているケーブルは固くてこびりついていました。

|

| フットスイッチジャックとケーブル |

プライアーでケーブルを外し RCA 端子 に指を触れると油まみれでした。

これは接点復活剤の油成分です。接点復活材が過去に噴射され、それが凝固してフットスイッチのケーブルが抜けなくなったものです。

ケーブルと端子は新しくしたものの、 RCA ジャック側( 本体側) をそのままにはできません。

|

| 接点復活材の油が指に付着 |

RCA ジャック側も接点復活剤で汚れています。これを取り去らないとフットスイッチをつないでも動作しません。RCA ジャックを取り外し、分解して洗浄クリーニングを行なう必要があります。

クリーニングの様子を写真で紹介します。

|

| フットスイッチ RCA ジャックの配線部分 |

|

| まず配線を外します |

|

| RCA ジャックを取り外します |

|

| 分解した RCA ジャック |

|

| RCA ジャックを アルコール液に付けて洗浄します |

RCA ジャックの穴を綿棒でクリーニングすると汚れが綿棒に付着してきます。

|

| RCA ジャック本体のプラス側の穴は綿棒でクリーニング |

最後にRCA ジャックを取りつけて完了です。

|

| クリーニング後に取り付けた RCA ジャック |

【リバーブ回路のオーバーホール】

リバーブ・リカバリー回路の抵抗・コンデンサーとリーブ・ドライバーのカソード抵抗をオーバーホールしました。

|

| リバーブ回路 |

|

| オーバーホールしたリバーブ回路 |

【Noramal チャンネルと Vibrato チャンネルのプリアンプ部のオーバーホール】

プリアンプ部は入力されたギター信号を一回増幅したのちにポットに送り出し、Volume ポット経由で戻ってきた信号を再度増幅して次の段に送り出す役目を担っています。

Normal チャンネルでは V1 真空管、Vibrato チャンネルでは V2 真空管がこの増幅を担当しています。この増幅のために必須なのが写真に写っている抵抗とコンデンサーです。

|

| Normal チャンネルと Vibrato チャンネルのプリアンプ部 |

|

| オーバーホール後のプリアンプ |

【Vibrato チャンネルのミドルポットの交換】

Vibrato チャンネルのミドルのポットの回り方が固く感じました。

|

| Vibrato チャンネルのMiddle pot |

ミドルポットの配線を外し、ポットを取り出してみました。

|

| ミドルポットの配線を外しました |

取りはずしたポットを手にとると、指に油がベットリとつきました。これもまた接点復活剤の仕業です。油成分がポットの内部で凝固し、ポットの周りを固くしていました。

|

| 油まみれのミドルポット |

新しい CTS ポットに交換し、配線しなおしました。

|

| 新しい CTS ポットをミドルに取りつけ |

【電源ケーブルの交換】

元々付いている電源ケーブルはソケットの根元の被服が割れて、中の芯線が見えています。このままでは安全に問題があります。

新しい電源ケーブルと交換しました。

|

| ソケットの根元の被服のが破れている電源コード |

|

| モールド式で丈夫な電源ケーブルに交換しました |

シャーシー内の回路のオーバーホールがひと段落しました。

ここまでの作業を済ませて、はじめて新しい真空管に交換する意味のある回路となりました。

回路のオーバーホール作業をすっとばして真空管交換だけをしても、不具合は除去されずに残り、その不具合が新しい真空管の寿命を縮め、何度もなんども交換するはめになってしまうところです。

|

| オーバーホール前のシャーシー |

|

| オーバーホール後のシャーシー |

【真空管の交換】

4本付いているパワーチューブ 6L6GC( V7,V8,V9 V10) のうちの一本のV8ポジションだけ 過去に交換されていることは受け入れ検査の項目で述べました。

|

| Power Tubes |

交換されていなかった残りの三本のうちの V7 ポジションの真空管の裏側の足の部分のプラスチックが取れていてガラス管が露出していました。長年の温度ストレスによりプラスチックが折れてしまったのです。全てのパワーチューブを交換することにします。

|

| V7 真空管のソケット側、足が取れてガラス管が露出 |

4本全て同じ特性のセット Matched Quadを使って交換しました。今回はエレハモの6L6GC を使いました。

|

| ElectroHatmonics 製の 6L6GC Matched Quad |

壊れていた V2 以外のプリ管も劣化が激しく、長くお使いいただくには交換が必要と考え交換しました。

|

| プリ管6本の交換 |

プリ管の銘柄はひとつに揃えるのではなく、メーカーの適材適所を考えて様々なものをあえて使っています。今回はツインリバーブ用として TAD, JJ, エレハモの 3種類混合です。

|

| 色々な銘柄のプリ管を適材適所で配置 |

【最終テスト】

シルバーフェースの特徴として、パワー管のバイアスは固定バイアス方式です。しかし深さ方向の調整ではなくバランス調整方式、つまり V7,V8で一組のペアと考え V9,V10 ペアとの間でシーソーのようにバランスさせる方式です。今回はパワーチューブに Matched Quad を使用しているため、どちらかのペアを深くしどちらかのペアを浅くするという調整は不要で、両者全く同じバイアス電圧値にするだけです。

あとこの 135W の特徴としては6.3V のヒータ電圧にハムバランス機能も付いています。オーディオアンプによく見られる機構です。

これら、バイアスバランスとハムバランスの調整をしました。

|

| ハムバランスの調整 |

全ての調整を終えて試奏しました。

135W ツインリバーブの迫力ある中・低域サウンドと Fender のシルバーフェース・アンプらしいジャキーンとした高域が蘇りました。リバーブもきちんと鳴り、トレモロもフットスイッチでかかるようになりました。

|

| 最終テスト |

本日 12/06 に D様に無事お引渡しいたしました。

本来ですともう少し早く 11月の終わりには仕上がっていたはずです。最後の仕上げの作業の直前に、予期せぬ飛び込みの仕事が入り、今日になってしまいました。

D 様は治ったツインリバーブをお持ちになり笑顔で帰途につかれました。